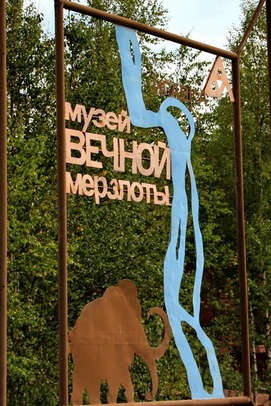

Игарка: музей вечной мерзлоты

В Игарке, есть нечто особенное, ради чего путешественнику стоит сделать остановку в этом городке. Это Музей вечной мерзлоты. Больше нигде в мире такого не найти, что вполне закономерно– ведь нигде в мире не было ГУЛАГа. Кайлами и ломами ссыльные вырубили в промерзшем навсегда грунте лабиринт галерей и камер площадью в полтысячи квадратных метров.

В Игарке можно снимать фильмы про войну, не тратясь на декорации.

Среди величественных руин Дворца культуры найдутся ракурсы, напоминающие и Сталинград, и Берлин, и даже античные амфитеатры, разрушенные варварами. Остатки лесопромышленного комбината сгодятся для какой-нибудь антиутопии про жизнь на Земле после нашествия марсиан.

Целый район двухэтажных деревянных домов еще недавно напоминал сожженные фашистами деревни, но в конце концов эту территорию решили рекультивировать, и теперь остались лишь намеки на бывшие улицы и проспекты.

Полвека назад здесь было почти 30 тысяч жителей, сейчас осталось от силы четыре, а промышленный город с большим речным и морским портом превратился в перевалочный пункт для снабжения Ванкора — главного источника богатств «Роснефти».

Вахтовики прилетают в местный аэропорт на больших самолетах и пересаживаются на вертолеты, летающие на нефтяное месторождение с регулярностью рейсовых автобусов.

И все же именно тут, в самой середине снесенного района, неподалеку от развалин Дворца культуры, есть нечто особенное, ради чего путешественнику стоит сделать остановку в Игарке.

Это Музей вечной мерзлоты. Больше нигде в мире такого не найти, что вполне закономерно– ведь нигде в мире не было ГУЛАГа, трудом заключенных которого был создан этот подземный комплекс.

Кайлами и ломами они вырубили в промерзшем навсегда грунте лабиринт галерей и камер площадью в полтысячи квадратных метров. Там всегда стоит мягкая зима, с температурой немного ниже нуля — и в 50-градусные морозы долгой полярной ночи, и в редкие дни короткого северного лета, когда наверху случается тропическая жара.

С 30-х годов ученые проводили в секретной подземной лаборатории эксперименты, чтобы понять — что такое эта мерзлота, как на ней жить, строить, и какая от неё может быть польза. Они сжимали и проверяли на прочность смерзшийся грунт, замораживали жуков, мух, божьих коровок, ершей, ящериц, шмелей, бабочек.

Таким же экспериментам подверглись и научные труды мерзлотоведов — в музее и сегодня показывают книги и журналы в прозрачных ледяных кирпичах. Как такие книги читать, могут ответить только ученые.

В 1945 году был проведен еще один весьма рискованный эксперимент. Главный риск для тех, кто его придумал, заключался в политическом уклоне — ведь теперь заморозили, пометив в специальный ящик, газеты военных лет, в которых могли быть и статьи Сталина.

Но все обошлось благополучно, эксперимент, в отличие от сталинской эпохи, еще не закончен. Как влияет вечная мерзлота на сохранность исторических документов, станет ясно в 2045 году — лишь тогда ящик надо вскрыть.

Когда пришли более гуманные времена, секретная лаборатория стала музеем. Были даже планы вырубить этажом ниже круговой тоннель с ледяной дорожкой и устроить в нем каток. Но не сложилось.

Во-первых, потому, что там слой вечной мерзлоты не такой монолитный, он подтаивает от земного тепла. А во-вторых, не осталось заключенных, которым можно было бы дать в руки кайло для новой стройки. Но и без катка музей сегодня впечатляет.

Тех граждан РФ, которые не пожалеют 160 рублей (для иностранцев за аналогичную услугу установлена красивая цена 222 руб.), оденут в модную теплую куртку, и по крутым ступеням спустят на 14-метровую глубину, и блондинка-экскурсовод подробно объяснит, что к чему (без блондинки под землю не пустят).

Стены и пол длинных галерей и просторных камер покрыты шубой гигантских ледяных игл. Среди них живописно расставлены те самые объекты научных экспериментов – замороженная живность, книги, газеты, а также кайло и топор (с трогательными табличками «кайло» и «топор») — чтобы понятней было, как все это создавалось.

Чтобы дети не пугались, для них в отдельную камеру посадили чучела доброго Деда Мороза со Снегурочкой, подсветив их синими лампочками. Но это как раз не самая лучшая часть экспозиции — финский Йоулопукки в Рованиеми лучше, потому что живой и румяный.

После возвращения на земную поверхность можно осмотреть еще одну часть музея, посвященную истории 503-й стройки — очередного грандиозного сталинского проекта ценой в несколько сотен тысяч человеческих жизней.

Железная дорога от Оби до Енисея осталась недостроенной — Сталин умер, заключенные освободились, рельсы, шпалы и паровозы год за годом все глубже уходят в болота и мерзлоту. Возле музея есть даже кусок дороги — конечно, муляж. Чтобы увидеть остатки настоящей, надо часа два лететь на вертолете.

До Игарки же можно добраться из Красноярска самолетом часа за два или теплоходом дня за три.

От полярных дорог можно немного озвереть.

Порт Игарка в прошлом был одним из самых больших на Енисее.

Лесопромышленный комбинат давал работу целому городу.

Большой театр Игарки был построен со столичным размахом.

К нынешнему состоянию театра местные жители относятся философски.

Здесь собирался игарский бомонд в вечерних костюмах.

Музей вечной мерзлоты — огонек жизни в мертвом районе.

Такого музея нет больше нигде.

Под этой избушкой скрыт подземный лабиринт.

Здесь вечная зима, и посетителей одевают соответственно.

От экспонатов музея веет холодом.

Экскурсовод по вечной мерзлоте.

Стены музея покрыты вечным инеем.

Дед Мороз в музее голубой, Снегурка — тоже.

Такими инструментами построен музей.

Научный прибор.

В таких галереях хотели сделать дорожки для конькобежцев.

Эта икебана — результат творчества сотрудников музея.

Спускаться в музей нужно по крутой лестнице.

Так в музее изображен барак заключенных.

Это муляж. Настоящая дорога выглядит страшнее.

Игарка стоит на берегу протоки Енисея.

Рыбка в Енисее ловится большая и маленькая.

Есть ли жизнь на Марсе и в Игарке.

Это не вынужденная посадка, а памятник полярным летчикам.

Полвека назад столичные художники считали за честь создать в Игарке что-либо монументальное.